このような量子揺らぎの効果は低次元系で顕著になります。なぜかというと、低次元系では隣にある格子点の数が少なく(1次元なら2つしかない)、遠く離れた2点を結ぶ経路の数も少ない(1次元なら1つ)ので、一つ一つのスピンはまわりからの束縛を受けにくいわけです。隣り合うスピンが同じ向きになりたがっている場合を強磁性的、逆向きになりたがっている場合を反強磁性的と呼びます。強磁性的な場合、絶対零度ではスピンは全部そろって平和なのですが、反強磁性的な場合2つのスピンの対に着目すると↑↓と↓↑の状態が同等のエネルギーを持つので、スピンはこの二つの状態の間のトンネル効果を利用してエネルギーを下げようとし、量子力学的な重ね合わせの状態になります。このような状態では外から見るとスピンがなくなったように見えます。このような状態は一つの対の中では可能ですが、たくさんのスピンを含む系全体にわたってそのような状態が可能かどうかは場合によって異なります。一般に次元の高い場合は↑↓↑↓↑↓↑↓とそろった状態(反強磁性秩序状態)が絶対零度で実現しますが、次元の低い場合、量子揺らぎが大きくトンネル効果がおきやすいため、系全体にわたってスピンが見えなくなった状態(非磁性状態)が実現します。特に1次元の場合は、スピン間の相互作用に異方性があるような場合でないと、反強磁性秩序は実現しません。ただし、場合によっては秩序がほとんど実現しかけているような状態ができることがあり、このような状態は臨界的と呼ばれます。

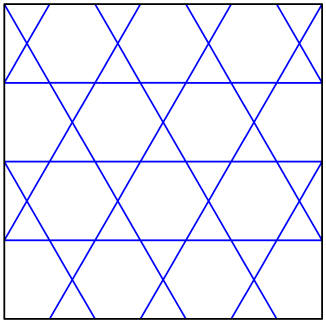

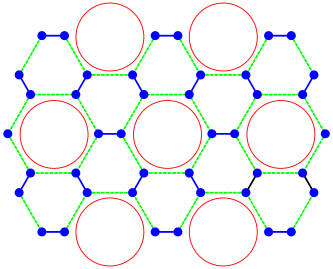

このように、低次元量子スピン系では絶対零度で様々なタイプの非磁性状態や秩序状態、またそれらの間の相転移(量子相転移)が実現します。さらに、様々な格子構造、乱れなどの存在によって新しいタイプの基底状態が現れてきます。それら一つ一つがどのような状態であり、どのような機構で実現するのかのストーリーを作って行くことが現在の本研究室の研究の中心になっています。

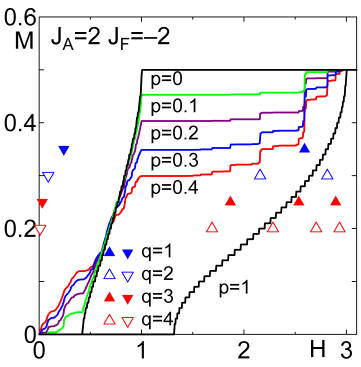

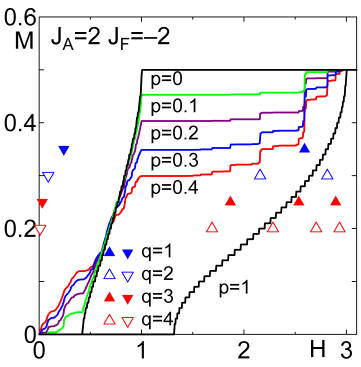

また、これらの系は理論家に面白いストーリーを語ってくれるだけでなく、現実の物質としても作成され、興味深い状態が実験的に見つかっています。特に、高温超伝導体の母胎物質となるのは2次元反強磁性体です。またその近縁の物質でもスピンパイエルス状態やハルデン状態、磁化プラトー状態などの興味深い量子状態が見つかっています。さらに、新物質作成技術の進歩により、理論的に予測された面白い振る舞いをする物質を現実に実験室でこしらえることも可能になってきています。そのような提案を実験研究者に対して行うことも本研究室の目標の一つです。

具体的に現在研究している系は

このような研究には、厳密に解ける問題はいわばその周辺の問題に対する確実な道しるべになるので非常に重要です。また、現実的な系とやや異なっていても、本質的な物理が厳密に解ける系の中に含まれていることがあります。場合によっては、学部の演習問題に出してもいいようなおもちゃのようなモデル(toy model)の中に本質的な物理のひな形が隠れていることすらあります。さらに、厳密に解けない系でも低エネルギーの極限など重要な極限では厳密に解けるモデルに帰着させることが出来る場合があります。従って、厳密解のあるモデルをよく理解することは大事です。しかし、一般に厳密な方法で答えを出すことが出来るケースはごくまれですので、実際の研究の過程では多くの場合、数値計算や近似的手法に頼ることになります。数値的手法としては、現在、本研究室では次のようなものを使っています。

また、これらとちょっと違ったタイプの数値計算の方法として、級数展開があります。これは、基本的には単純な摂動展開を高次までコンピューターの助けを借りて行うものです。この場合も、無限に高次まで計算することは出来ませんから、有限項まで計算して、高次の項の振る舞いを予測することになります。このような予測を正しく行うためにも、繰り込み群などの知識が必要になります。

コンピューターに頼らずに、様々な近似法を工夫して結果を得ることが出来る場合もあります。量子スピン系の研究によく使われる方法は、スピンをボーズ粒子で近似する方法です。1次元の場合のボゾン化法は低エネルギーではほぼ厳密と考えられ、共系場理論につながります。2次元以上ではスピン波近似、及びそれを拡張したSchwinger boson法や修正スピン波法などを使っています。その他にも、非線形シグマモデルと呼ばれる場の理論を用いる方法やボンドオペレーター法などもよく使われます。また、これらを用いて具体的な計算をするには、経路積分法、平均場近似、繰り込み群、グリーン関数法などの具体的な計算技術が必要になります。